Descrizione

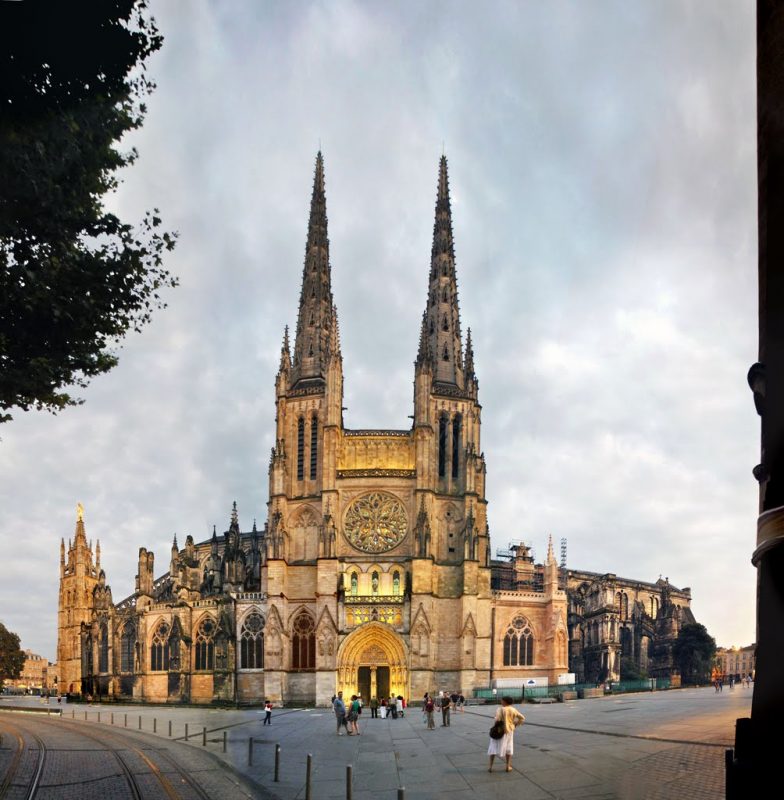

La cathédrale Saint-André, un véritable trésor Au fil des siècles, le clergé a amassé de véritables trésors au sein de ses édifices religieux, accumulant un art liturgique remarquable. En 1789, ces biens sont réquisitionnés par la Nation et servent à garantir les dettes du nouvel Etat révolutionnaire. Saint-André, la cathédrale des archevêques de Bordeaux, construite entre le XIIe et le XIVe siècle, est ainsi délestée de la quasi-totalité de ses objets précieux, notamment de son orfèvrerie. S'ensuit une période de tumulte où la cathédrale sert de lieu polyvalent : tantôt magasin d'alimentation, tantôt temple de la Raison, tantôt salle des fêtes patriotique. C'est à cette époque que l'église prend possession du Christ en croix de Jordaens, peint par l'un des plus grands noms flamands du XVIIe siècle. Le tableau, que l'on peut encore voir, a été saisi par les armées révolutionnaires aux abords d'Anvers et a été légué à la ville, mais il n'y avait pas de place pour l'accrocher dans son musée. Restaurée dans un but plus "orthodoxe" à la suite du Concordat de 1801, il fallut trente ans à la cathédrale pour panser ses plaies. Après avoir été transformée en usine de plomb, la tour autonome redevient un clocher en 1852. Mais ce n'est qu'en 1947 que le siège épiscopal retrouve un autre trésor, grâce à Barthélémy Marcadé, un Bordelais monté à Paris pour devenir prêtre. Amateur d'art, il collectionne les antiquités saintes des XIVe, XVe, XVIe et XVIIe siècles : tableaux, statues, objets, vêtements liturgiques et ornements. De retour chez lui pour y vivre ses derniers jours, il a fait don de sa collection à l'État, qui l'a exposée dans la cathédrale. Aujourd'hui, ce trésor est ouvert au public, ainsi qu'une Crucifixion de Rembrandt, qui se trouve habituellement au Mas d'Agenais mais qui a été transférée ici jusqu'à l'été 2018 pour des raisons de conservation.

Top of the World

Top of the World