Descrizione

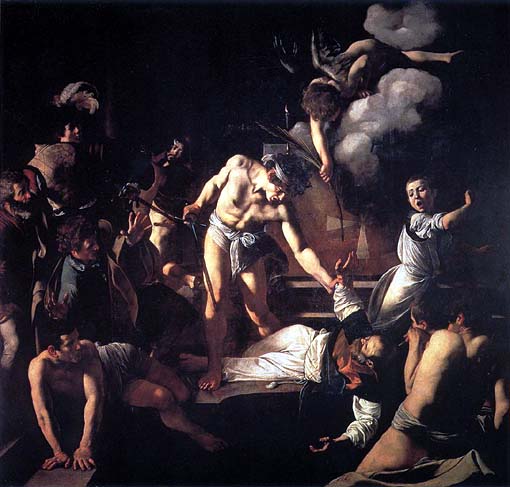

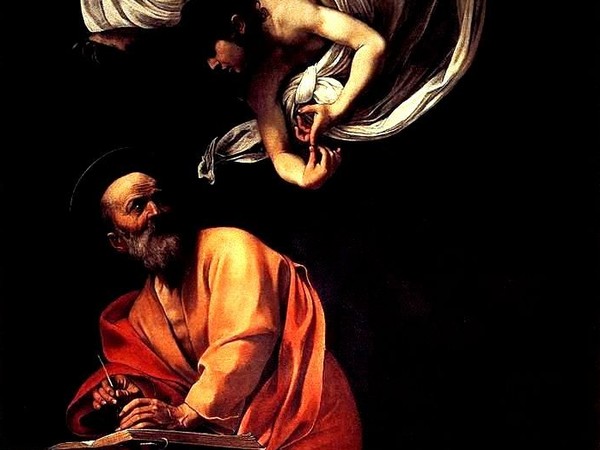

La chapelle est située dans l'église de San Luigi dei Francesi, et a été achetée par le cardinal français Mathieu Cointrel (dont le nom a ensuite été italianisé en Matteo Contarelli) en 1565. Son intention était de le décorer d'histoires dédiées à saint Matthieu, dont il portait le nom. Le plan iconographique a été défini par lui : au centre devait se trouver le retable avec l'effigie du saint et sur les deux côtés les images de la vocation et du martyre du saint. Le travail fut confié à un peintre brescien appelé Girolamo Muziano, qui n'acheva rien en vingt ans. En 1585, le cardinal meurt et ses héritiers décident d'aller voir ailleurs. En 1587, ils chargèrent un sculpteur flamand, Jacob Cobaert, de réaliser un groupe de sculptures, qu'il livra effectivement quinze ans plus tard, mais qui ne rencontra pas la faveur des mécènes. En 1591, les héritiers du cardinal décidèrent de demander au Cavalier d'Arpino de décorer la chapelle avec des peintures, mais celui-ci ne termina la fresque de la petite voûte qu'en deux ans environ. Ainsi, à l'approche de l'Année Sainte 1600, la chapelle n'était toujours pas décorée et les héritiers de Contarelli, grâce également à l'insistance du Cardinal Del Monte, nouveau protecteur de Caravage, décidèrent de demander au peintre d'origine lombarde de décorer la chapelle. En fait, le Caravage a livré les deux toiles représentant la "Vocation de saint Matthieu" et le "Martyre de saint Matthieu" en moins de deux ans. Deux ans plus tard, en 1602, le groupe de sculptures de Jacob Cobaert est également livré, mais après quelques mois, il est retiré. Les commissaires se sont à nouveau tournés vers le Caravage, qui a réalisé une toile représentant saint Matthieu avec un livre ouvert posé sur ses jambes et un ange à ses côtés qui dirige sa main pour écrire sur le livre. Peu de temps après, cette toile a également été retirée parce qu'elle n'était pas appréciée (elle a fini à Berlin où elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale), et Caravage a réalisé une deuxième version à sa place, qui est celle qui se trouve encore dans la chapelle.

Top of the World

Top of the World